川内倫子さんの最新写真集が前回の「あめつち」から4年ぶりに出版されます。

「あめつち」はニューヨークのApertureと青幻舎との国際共同出版、2011年の「Illminance」は5カ国で同時出版、そのうちのひとつはやはりApertureから。そして今回の最新写真集「Halo」もApertureとHeHeとの共同出版です。

全点デジタル撮影の今写真集は、2010年にイギリス、ブライトンでのコミッションワークとして撮影を開始した鳥の群、島根の出雲大社で執り行われる祭り、新年の祭りとして300年以上続く中国、河北省の鍛冶技術を誇る村で職人が冷たい壁に1300度まで熱した鉄を投げつけ火花を散らす祭りの幻想的な光景など、場所もシーンもそれぞれ違うものの川内さんのファインダーからしか切りとられない美しい光景が広がります。

この「Halo」、日本ではHeheから購入可能。しかもオンラインショッピングで購入の方にはサイン本が届くそうです。発送予定は6月の下旬予定で現在予約受付中です。

さらに今回は出版記念として森岡書店銀座店と渋谷のPOSTにて写真展が催されます。

年: 2017年

ホルガ会

その魅力に触れるとクセになるトイカメラの代表格HOLGA。

そんなHOLGAを楽しむための「ホルガ会」なるものがあります。HPには世界最大規模のホルガ専門写真サークル、とあります。

活動の一つとしてHOLGA EXPO 2017という写真展を開催しています。

HOLGA愛好家ならメンバー以外でも参加できるという開催概要には大阪と東京の会場で全3期の日程で開催され、現在出展者を募集しています。

参加資格はHOLGAで撮影された写真であること、もちろんHOLGAはフィルムのトイカメラなのですが、HOLGA社販売のホルガレンズをデジタルカメラや他のフィルムカメラに装着して撮影された写真もOKとのことです。こういった改造を含めた写真って撮影者はもちろん見る側もとっても面白いんですよね。

開催要項には写真の展示サイズや展示方法なども細かい記載を読むことができます。

トイカメラの中でも圧倒的にファン数が多いHOLGA。

こういう地道な活動はHOLGAファンファンにはもちろん、フィルム写真ファン、そして純粋に写真ファンには嬉しいものです。

要項には打ち上げスケジュールまでしっかり記載されています。写真展に参加して同志と語り合うのも楽しそうですね。

『LUNAR』

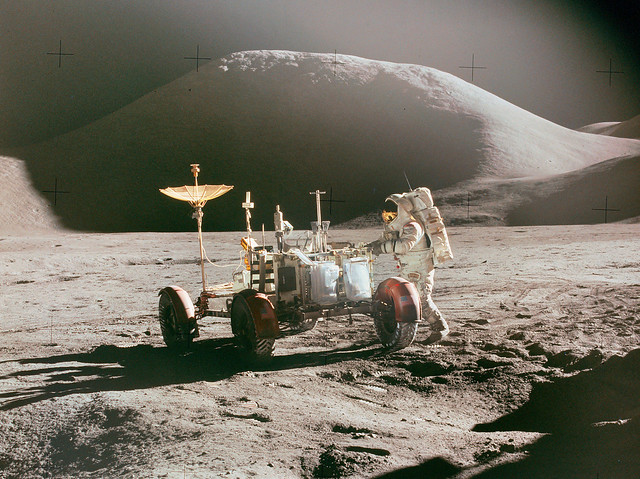

2015年、NASAによってアポロ号から撮影した大量の記録写真が公開されました。

アポロ計画とは、1961年から1972年にかけて行なわれた人類初の月への有人宇宙飛行計画。

そしてアポロ11号にて初めて、人類は月面に降りたったのでした。

その後もアポロ17号まで計画は実施され、全6回の有人月面着陸に成功しています。

NASAはその当時の写真を、flickerページ「Project Apollo Archive」で4千枚近くも公開しました。

そこから着想を得た映像クリエイターが、それらの写真を繋いで、1本の短編動画を完成させました。

このショートフィルムは、オーストリアの映像クリエイター、クリスチャン・スタングル氏と、弟で作曲家 ウォルフガング・スタングル氏の兄弟によって製作された作品です。

複数の写真を繋げていく「パノラマステッチ」や、動いているように見える「ストップモーション・シーケンス」などの技術でリアルさを追求し、18ヶ月の月日をかけて制作したそうです。

作品名は「LUNAR」。何度でも繰り返し見たくなる美しい映像です。

『キラチェン・リカちゃん』

あのリカちゃんシリーズから、LEDの光に反応して、髪色が変化するリカちゃんが登場しました。

「リカちゃん」は、ご存知タカラトミー社製の着せ替え人形。

フルネームは「香山リカ」といいます。

人形ながら、企業の広告キャラクターなどタレントとしても活動し、公式のTwitter・Instagramも存在しています。

これまでの累計出荷数は5300万体を超えるとのこと。

シリーズの最新作「キラチェン・リカちゃん」は、東京おもちゃショー2017にて発表・展示されました。

リカちゃんの髪にはLEDが発する特定の波長の光線に反応して色が変わる特殊な繊維を使用しており、付属のLEDライトを当てると、髪の色がピンクからブルーへとチェンジするのです。

そしてある程度時間が経つと、また元のピンク色の髪へ戻ります。

また、ライトに装着するキャップは4種類ついていて、星型などやハート型など、好みの形で部分的に髪色をデザインすることが可能となっています。

「リカちゃん」は時代に合わせて変わっていくと言いますけど、技術の発達もまた変化の要因なのですね。

写真家と俳優トーク

第40回木村伊兵衛写真賞受賞の川島小鳥さんの活躍に注目が集まりますね。

かせきさいだぁ5年ぶりのアルバムのジャケット写真、俳優の大賀さんを約一年間にわたって撮影した私家版写真集の出版などなどニュースが絶えません。

どんな被写体、モデルでも、クレジット無しに撮影者がわかる写真を撮れることが写真家としてのひとつの礎ならば、まさに川島さんの写真は一目見ただけで、あ、川島さんの写真だと分かる特徴がありますよね。

「未来ちゃん」はじめ、どんな被写体からも、心を許した、身を任せた間柄のような、そんな関係を作れるからこそ飾らない日常のなか不意の瞬間をとらえる、川島さんのフィルターを通さないと見逃してしまいそうな絶妙な表情を収められるのでしょう。

前述の大賀さんを撮影した私家版作品集「道」の刊行を記念して、現在東京で三箇所にて展示会が開催されています。そのひとつ「オレンジ」というテーマで写真展が開催されている渋谷のUTRECHTにて川島さんと大賀さんのトークが開催されます。

開催日は7月17日月曜日、要予約で、残念ながらすでに応募期間は終了しているのですが、最近写真展に合わせて写真家とゲストとのトークイベントが合わせて開催されることが多くなってきてますよね。写真展を見て作家のトークを聞けて、身近に感じられる機会が増えるって嬉しいです。写真展も同時開催で数カ所で行われるのも、前回お話しした川内倫子さんの写真集刊行の写真展もしかり。写真とイベントがさまざまにリンクして、写真を通しての楽しみ方が増えていきます。

UTRECHTでの写真展は7月17にちまで、「ふたつの夏」と「東京の夜」というテーマの写真展は7月30日まで開催です。同じ写真集でテーマが違う写真展をはしごするのも面白そうです。

『ビーバーダム』

インスタグラムで公開されたある写真が話題を呼んでいます。

フランスのロワール地方で撮影された1枚だそうです。

https://www.instagram.com/p/BRzVLI3gU2T/

ビーバーは折った枝などを積んでダムを造り自らの住まいとする、驚きの能力を生まれ持っています。

ただ、実際に枝を運んでいる水中の姿を捉えた写真は珍しいかもしれません。

子ビーバーに食事をやるため、ポプラの枝を咥えながら泳いでいる最中の親ビーバー。

フォトグラファーのPreauさんによって撮影されました。

実はこの撮影に成功するまで4年かかったそうです。

毎晩、シュノーケリング装備とおもりを携え、身動きもせず川床で2、3時間もじっと待つだけの日々が続いたとのこと。

まさに執念ですね。

ビーバーの生態は、環境に大きな影響力を持っています。

彼らのダムは他の動物の生息域にもなり、さらには洪水の防止や水を浄化する作用ももたらすのだそうです。

乱獲のせいで、20世紀初頭には1,200頭ほどに減ってしまったのですが、今はまた繁殖が進み、数が増えているのだそうです。

「ダム」というと環境を破壊していそうなイメージがありますが、ビーバーダムは自分にとっても周りにとっても良い影響を及ぼすんですね。

『室内でBBQ』

せっかく友人とバーベキューの予定だったのに、あいにくの雨。

梅雨の時期、こんなことありそうですよね。

でも、家の中でバーベキューをすると煙やにおいが気になる上、火災警報器が鳴って

しまって・・なんてことになるかもしれません。

しかし、 すごいモノがあるんです!(通販風ですが・・・)

煙も油も吸い込んでくれる業界初のLED照明器具です。

と言っても、LEDが吸い込むわけでなく、ダイニング照明に換気扇が付いている、と

いう製品なのですが。

たしかに、キッチンの換気扇にも照明が付いていたりしますから、だったら逆に照明

にも換気扇つけちゃおう、ってことですね。

その名も「クーキレイ」。

一般の照明・ライトと同様に、天井の差込口に引っ掛けるだけでダクトなどの配管工

事が一切不要だそうです。

本体下部の吸気口から吸い込まれた空気は4層のフィルターを通過し、本体上部の

ファンからクリーンな空気となって放出されるという仕組み。

これによって、油95%・煙90%・におい80%も除去されるとのことです。

見た目も普通の照明と変わらず、換気扇としての機能だけでなく、普段は照明として

も使えます。

デザインも何種類かあって、価格は8万円~9万円前後。

我が家は焼肉屋さん♪にしたい方は是非どうぞ。

『殺虫LED』

暑い季節になってきましたね。

窓を開けて風を取り入れるととても気持ち良いのですが、虫との戦いは常に背中合わせです。

うっかり網戸を開けてしまうと、室内に小さな虫がたくさん・・・。

虫は熱に向かってくる習性を持っています。

そのため、白熱電球や蛍光灯などに集まってくるのは周知の通り。

それに比べて、LEDの照明には虫はあまり寄ってこないとされています。

しかし、それでも完璧には虫を避けられません。

室内に入ってしまった虫は絶対に見過ごせないという方に、最強のLED照明が誕生しました。

その名も「スーパームシキラー」。そのままです。

LED電球に殺虫機能が付いたアイテムなんです。

一見普通のLED電球に見えますが、蚊などの虫が好む波長のブルーライトであえて虫を誘い込み、感電死させるのだそうです。

コンビニなどにあるバチバチ言ってるあの照明の家庭版というわけですね。

死んだ虫を掃除しなければいけないところが玉に傷ですが、室内に入り込む虫に悩んでいる方は、今ある電球との交換を検討してみてもよいかもしれませんね。

『自撮りのドローン化』

今やかなり一般的になったドローンですが、まだまだ日々進化を遂げています。

このたび登場したのは、手のひらサイズの超小型ドローンです。

その名も「Spark」。

最大の特徴はジェスチャーで操作できること。

面倒な設定は無く、手を動かすだけで、自分や友人の写真を空中から撮影できて、シェアできるのだそうです。

具体的には、電源を入れるとまず、Sparkはカメラを使って操縦者を探します。

操縦者が見つかると、空に飛び上がります。

そして、操縦者が手を左右に動かすと、Sparkは手の動きを追うのです。

操縦者は常にフレームの中心に捉えられ、歩き回っても姿を追い続けます。

いよいよ、両手で「写真フレーム」のジェスチャーをすると、写真が撮影されるというわけです。

もちろん専用のアプリでの操作も可能です。

ズーム機能やダイナミックな動きの設定など、多彩な機能が用意されています。

しかし、何と言ってもジェスチャーで撮るという、誰でも分かる操作の仕方と、本体の小ささこそがこのドローンのずば抜けた魅力です。

自撮り棒が爆発的なヒットを飛ばしていますが、今後はドローンで自撮りする方法が流行るかもしれませんね。

『アジサイ』

いよいよ、いやーな梅雨の時期がやってきました。

暑いし蒸し蒸しするし、梅雨時期って全く良いイメージがないですよね。

僕も梅雨は大嫌いだったのですが、写真を始めてからは、6月の梅雨時期ならではの被写体を探して楽しんでいます。

この時期は、なんといってもアジサイが美しい。

アジサイだけで種類も約50種あり、それぞれ個性豊かで、色や花のつき方も様々。

そこで今回はアジサイを上手に撮影する、3つのポイントをおさらいしてみました。

1.雨上がりに撮る。

アジサイらしい写真を撮るにはやはり雨の中。でもカメラが濡れてしまうのはNG。

雨上がりでも十分に雰囲気のある写真が撮れます。

晴れた日は影が強く出てしまうので、あまり花の撮影にはよくないそうです。

2.対角構図で撮る。

アジサイは緑の中に点々と咲いているので、一度に複数の花を撮る時は右下と左上という感じで、対角に花を配置するとまとまりのある写真が撮れます。

3.マクロで寄ってみる。

花の撮影と言えばマクロ。

特にアジサイは小さな花(正確にはガクですが)が集まって咲いているので、これぞマクロ!って感じの写真がたくさん撮れます。

アジサイが有名なスポットとして、東京の高幡不動尊や神奈川県鎌倉市長谷山がなどがありますね。

特に高幡不動尊の、約7500株のアジサイは見応えがあります。6月下旬まで見頃が続くようなので、週末に足を運んでみてはいかがでしょうか。